Astrofotografie 2021 einfach erklärt

Astrofotografie für Einsteiger

Wenn man gute Astrofotos machen will, braucht man ein paar Voraussetzungen. Einige davon sind absolut offensichtlich und naheliegend, wie eine sternenklare Nacht, ein dunkler Ort mit wenig Lichtverschmutzung, möglichst kein Mond und ein lichtstarkes Teleskop.

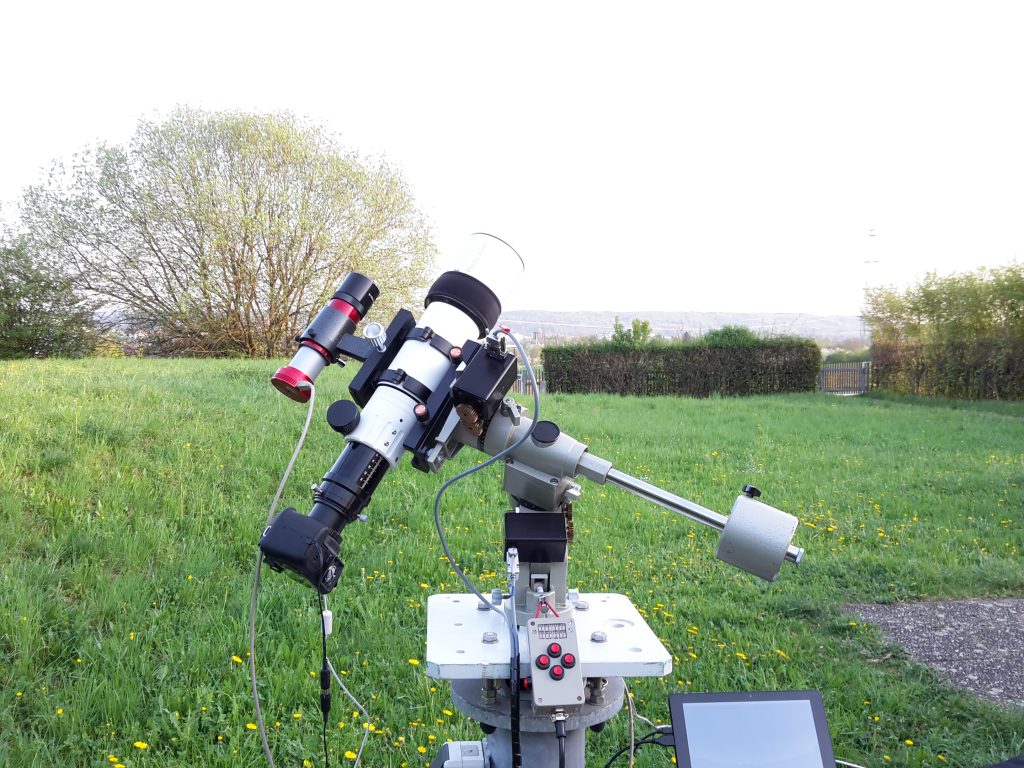

Die nicht so offensichtlichen Voraussetzungen sind die Kamera mit der aufgenommen wird und die Software mit der die gemachten Bilder dann weiter bearbeitet werden. Gerade bei der Software hat sich in den letzten Jahren viel getan. Doch zuerst zur Kamera. Der erste Schritt ist zumeist, einfach das Handy an das Okular zu halten. Beim Mond funktioniert das ganz manierlich, aber sobald man ein paar Lichtjahre weiter ins All vordringt, klappt das nicht mehr. In dem Fall spannt man eine Spiegelreflex- oder spiegellose Systemkamera mit einem Adapter direkt an das Teleskop. Das sieht dann so aus, wie es rechts zu sehen ist.

Guiding – Das dynamische optische Nachsteuern der Montierung

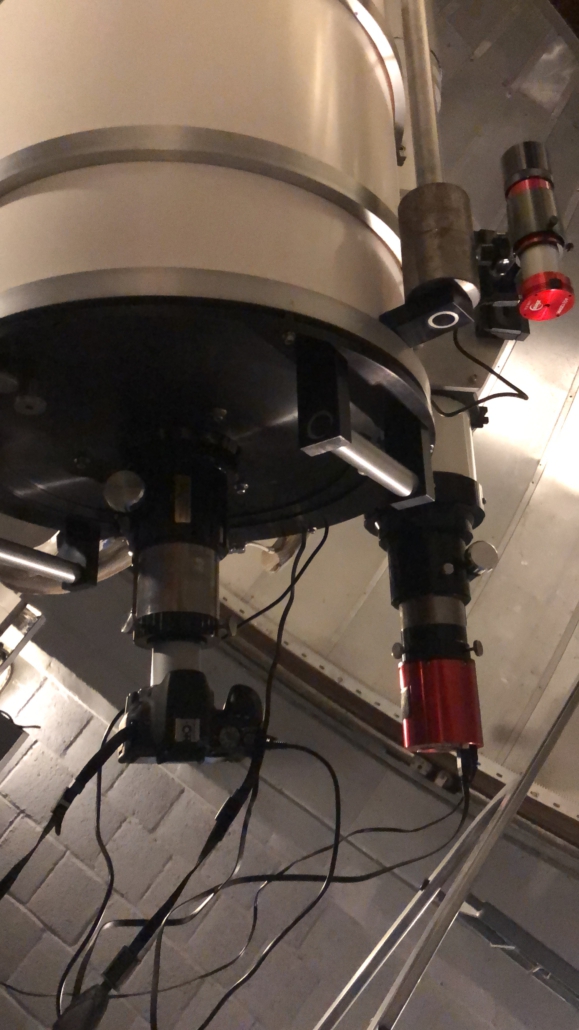

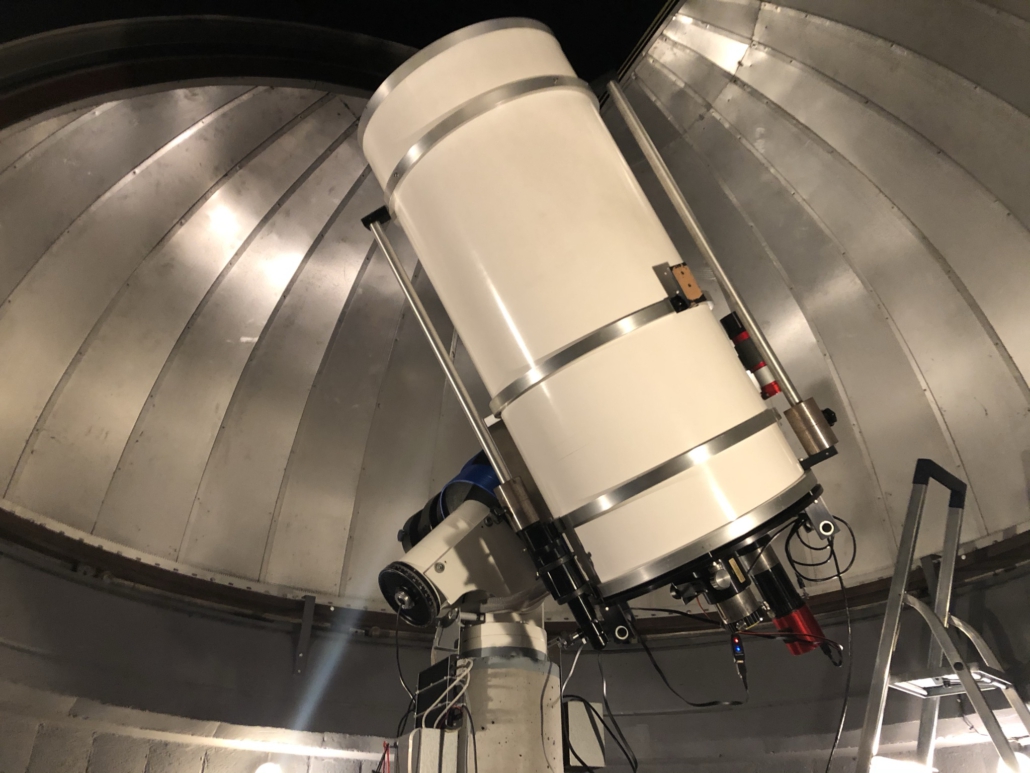

Was man darüber sehen kann, das zweite Rohr, ist die Guiding Kamera. Die Erde dreht sich bekanntermaßen in 24 Stunden einmal. Daher bewegen sich auch die Sterne kontinuierlich weiter. Wenn man also länger als ca. 30 Sekunden belichtet, fangen die punktförmigen Sterne langsam an, Striche zu werden. Deshalb benötigt man für Belichtungen, die länger dauern, eine Montierung, die sich mit der gleichen Geschwindigkeit dreht wie der Himmel. Leider hat jede noch so gute Montierung eine gewisse mechanische Ungenauigkeit und das macht sich bei den langen Belichtungszeiten von mehreren Minuten unangenehm bemerkbar. Um das zu korrigieren, verwendet man eine zweite Kamera, die den gleichen Himmelsausschnitt filmt wie die Hauptkamera. Diese Guiding Kamera sorgt mit Steuerimpulsen an die Montierung dafür, dass die Sterne immer am gleichen Ort bleiben. Dafür benötigt man natürlich eine gute Software, dazu komme ich später.

Digitale Spiegelreflexkameras und Astro-Fotografie

Nachdem das alles steht, kann man anfangen, Bilder zu machen. Um möglichst viel Licht auf den Sensor der Kamera zu bekommen, muss man möglichst lange belichten. Leider können die Canon Kameras, die wir in der Sternwarte verwenden, im Automatik Modus nur 10 Bilder à 60 Sekunden aufnehmen, dann muss man erneut den Auslöser drücken. Das ist natürlich nicht optimal, alle paar Minuten den Auslöser zu drücken. Also verwendet man im Feld entweder einen Fernauslöser oder einen Laptop mit der Canon-Software für die Kameras. Die Canon-Software ist aber leider ein Beispiel, wie Software nicht aussehen sollte, kurz eine riesen Peinlichkeit für Canon.

Digitale Spiegelreflexkameras (DSLR) sind eigentlich eine gute Wahl, weil sie in der Regel sehr gute Sensoren verbaut haben. Damit die Kameras am Tag Bilder mit normalen Farben machen, befindet sich auf den Chips ein Infrarot Sperrfilter, damit die Bilder keinen Rotstich haben. Bei der Astrofotografie will man aber genau diesen Rot-Anteil haben. Daher finden sich vor allem auf Versteigerungsplattformen viele Kameras mit dem Anhang „astromodifiziert“. Das Ganze hat zwei Nachteile, warum ich es nie gemacht habe. Erstens: Man muss am offenen Chip herumbasteln, damit ist die Garantie Geschichte und evtl. die nicht billige Kamera im Eimer. Zweitens: Wenn alles geklappt hat, kann man die DSLR nur noch zum Astro- und nicht mehr zum normalen Fotografieren verwenden. Für den Preis einer guten Mittelklasse DSLR bekommt man aber schon eine echte Astro-Kamera.

Astro-Kamera vs Digitale Spiegelreflexkamera

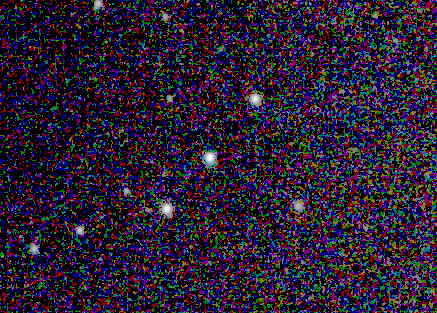

Was ist besser, eine reine Astro-Kamera oder eine normale Digitale Spiegelreflexkamera? Beide haben ab einer gewissen Preisklasse einen Vollformatsensor und die gleiche Auflösung. Astro-Kameras haben eine Kühlung, die es erlaubt, den Sensor auf 20-30 Grad unter die Umgebungstemperatur zu kühlen. Das ist für Astronomie-Aufnahmen wichtig, weil sehr lichtschwache Objekte vor einem dunklen Hintergrund fotografiert werden. Und da kommen jetzt Mathematik und Physik ins Spiel. In einer idealen Welt würde man immer gleich viel Licht von einem Himmelsobjekt einfangen. Leider bewegt sich aber die Atmosphäre, es gibt Lichtverschmutzung, das Ausleserauschen des Kamera-Sensors und dessen Elektronik. Und zu guter Letzt das Dunkelstromrauschen, das durch thermisch freigesetzte Elektronen entsteht, sich aber durch Steuerung der Temperatur und der Dauer der Aufnahme steuern lässt. Man kann also bei dunklen Aufnahmen nicht unterscheiden, ob es sich um ein tatsächlich aufgenommenes Signal oder Rauschen handelt. Daher versucht man, mit der Kühlung des Sensors dieses Signal-Rausch-Verhältnis zu verbessern. Bei normalen DSLRs spielt das fast keine Rolle, weil damit in der Regel nicht in stockfinsterer Nacht fotografiert wird. Es fällt erst auf, wenn Nachts mit einer hohen ISO Zahl versucht wird, ein Objekt wie eine Skyline, einen Fernsehturm oder ein Portrait zu machen. Das Bild sieht dann verrauscht aus. Komischerweise sieht man diesen Effekt auf Nachtbildern von modernen Kameras in Mobiltelefonen nicht mehr, obwohl die Sensoren viel kleiner sind. Was können diese Handys, was eine dreimal so teure Spiegelreflexkamera nicht kann?

Stacking – Das Stapeln von Aufnahmen

Die Antwort ist ganz einfach, sie tricksen. Mobiltelefone haben inzwischen eine Rechenleistung, die höher ist als die von manchem PC, der zu Hause noch herumsteht. Handys nehmen nicht nur ein Bild auf, sondern immer eine gesamte Sequenz. Diese wird dann dank der Rechenleistung blitzschnell analysiert und zusammengerechnet. Dieses Stapeln von Bildern hat mehrere Vorteile. Ich gehe jetzt aber nur auf den Astro-relevanten Teil ein. Wenn das gleiche Bild mehrmals aufgenommen wird ist es unwahrscheinlich, dass die Störung durch das Rauschen genau an der gleichen Stelle des Sensors nochmal genau gleich auftritt, wohingegen ein lichtschwacher Stern an genau der Stelle bleibt. Dadurch kann man unterscheiden, was wahrscheinlich Rauschen (Noise) und was ein Stern (Signal) ist. Für Astro-Aufnahmen gibt es dafür inzwischen viele spezialisierte Programme.

Die Farbtiefe – 16 oder doch 32 Bit?

Digitale Aufnahmen speichern jeden aufgenommenen Pixel in einer Matrix ab, die der Bildgröße entspricht. Mir ist bewusst, dass das ein stark vereinfachtes Modell ist, aber wenn ich im Rahmen dieses Artikels auf jpg-Quantisierung oder den Aufbau der LZW-Komprimierung von TIF-Dateien eingehe, platzt mir der Schädel beim Schreiben und Euch beim Lesen. Zurück zur Matrix und ein wenig Digitaltechnik. Ein Bit kann genau zwei Zustände speichern: 0 oder 1. Mit zwei Bit kann man also vier Zustände (in unserem Fall Farben) speichern: 00,01,10 und 11. Die mögliche Speichermenge verdoppelt sich also mit jedem weiteren Bit. Die Anzahl der Bits wird Farbtiefe genannt. Normalerweise wird mit 16 oder 32 Bit fotografiert.

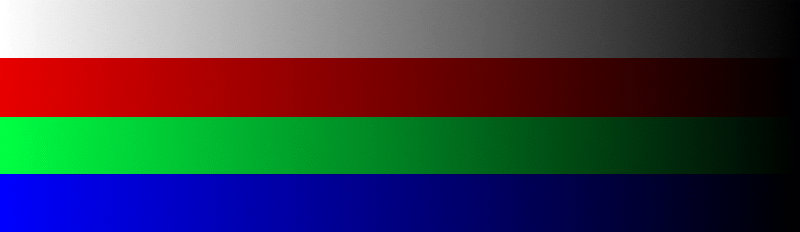

Die 16 Bit stehen aber nicht komplett zur Verfügung, sondern werden in Rot: 5 Bit, Grün: 6 Bit und Blau: 5 Bit aufgeteilt, damit können 216 = 65.536 Farben dargestellt werden.

Bei 24 bzw. 32 Bit funktioniert es genau gleich, mit je 8-Bit pro Farbkanal (Rot, Grün, Blau) + 8-Bit für den Alphakanal. Damit können 224 = 16.777.216 Farben dargestellt werden.

Bei 16 Bit bleiben also 25 Bit = 32 Farbwerte pro Farbe. Bei 32 Bit sind es 28 = 256 Farbwerte pro Farbe. Das sind 8 mal mehr Farbabstufungen. Bei reinen Graustufen Astro-Kameras kann man mit einem Farbfilterrad die Werte für Rot, Grün, Blau nacheinander aufnehmen. Daraus ergeben sich dann 16 Bit pro Kanal. Ein deutlicher Gewinn, der aber mit deutlich mehr Aufwand in der Nachbearbeitung erkauft wird.

Fortsetzung folgt…

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!